アンチエイジング歯科治療

目次

アンチエイジング医学について

アンチエイジング医学とは

抗加齢(アンチエイジング)医学とは、健康寿命を延伸するための予防医学です。

出生から死亡に至るまでの様々な加齢現象を科学的にとらえ、生活習慣病をはじめとする様々な疾患を予防し、ストレスや疲労、免疫力低下などの疾病リスク因子を改善し、健康長寿を享受することを目指す理論的・実践的科学です。

抗加齢医学の研究・実践は学際的であり、遺伝子や細胞レベルから、ヒトの個体レベルだけでなく、住居・環境など、医学を超えた他分野を含む複数領域に及びます。

具体例として、「健康を維持する上で住居の平均室温は何℃に保てば良いのか?そのためには、断熱性能等級は何等級以上が好ましいのか?」など建築学の領域もアンチエイジング医学の一例といえます。

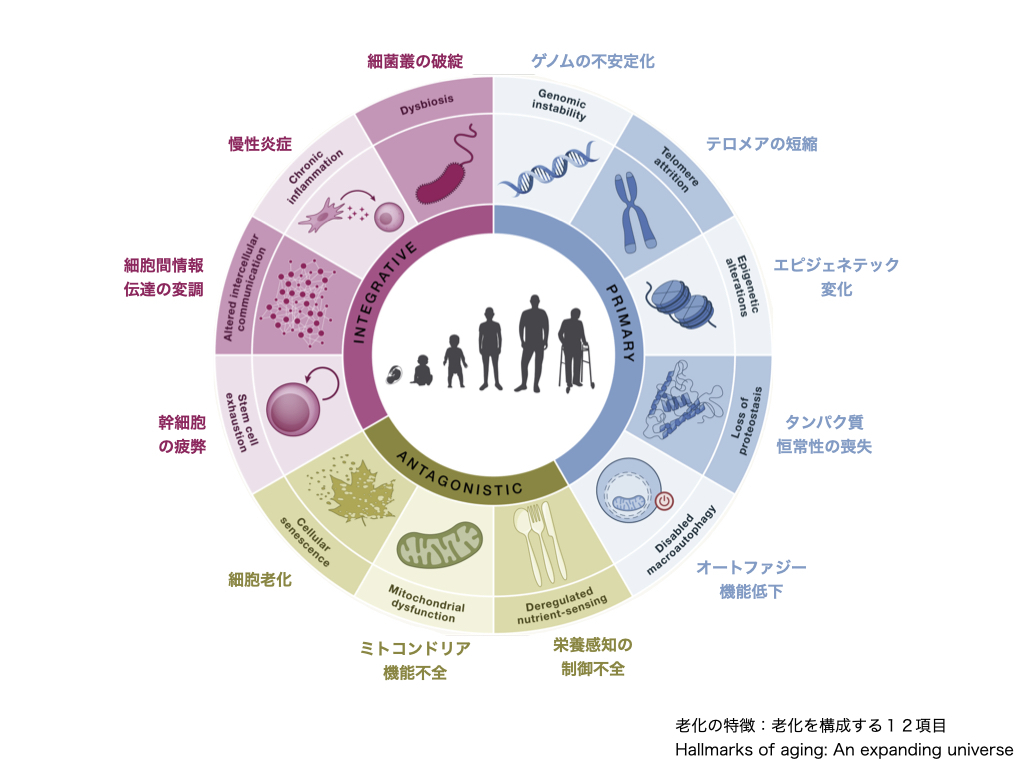

老化の特徴として、老化を構成する12項目があります。

一般的によく知られている項目は、「テロメアの短縮」「ミトコンドリア機能不全」「慢性炎症」「細胞老化」の4つですが、そのほかにも、歯科領域に大きく関係する「Dysbiosis:細菌叢の破綻」など様々な項目が複雑に絡んで老化現象が進行します。

これらの項目を見れば、「老化」とは、体の中で起こるいくつかの病的過程の積み重ねによって生じるもの、つまり慢性的な「病気」と考えることができます。老化を病気と捉えれば、糖尿病や歯周病と同様に、何かしらの対応方法があるというポジティブな発想ができます。

「歳だからしょうがない」「歳とったら、誰でも悪くなるからその時は諦める」ではなく、

「歳だけど、アンチエイジングでより良い状態にしよう!」「今が一番若いんだから、今のうちにできることをしておこう!」

というようなポジティブな発想に方向転換させることもアンチエイジング医学の重要な役割といえます。

このようなアンチエイジング医学を専門とした学術団体に日本抗加齢医学会があります。

日本抗加齢医学会について

アンチエイジング歯科治療とは

アンチエイジング歯科治療は、内科学をベースに補完・代替医療を含めた予防医学に配慮することが重要となり、これまでの「病気を治す医療」から、生活習慣の改善など積極的な行動変容を促す「病気を予防する医療」への転換によって、サクセスフル・エイジング(更なる健康寿命の延伸)を目指します。

アンチエイジング歯科治療は、全身疾患への配慮を大切にしています。

例えば、骨粗鬆症の患者さんの場合、脆弱性骨折の既往や女性における急激なエストロゲンの低下、骨粗鬆症治療の通院状況の把握など、配慮しなければならない事項が沢山あります。このような患者背景をしっかり把握した上で歯周病治療やインプラント治療などの外科治療を行うことも、アンチエイジング歯科治療の範疇となります。

歯科において特に重要とされているのが、歯周病の重症化予防です。重度の歯周病患者では、動脈硬化のリスクが上昇するため健康寿命を大きく損なう可能性があります。中等度から重度の歯周病の治療には、歯周外科治療が適応されます。当院では、基本的な歯周外科治療から再生療法、切除療法、遊離歯肉移植術などの歯周形成外科まで幅広く対応しております。極めて重症な歯周病の場合には、歯周病専門医への紹介も行なっております。

当院では、日本抗加齢医学会認定の専門医(R8.1月〜)がアンチエイジング歯科治療を担当しております。これまで、医科との連携により、骨粗鬆症や閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)などの全身疾患を有する患者さんの歯科的対応も行なっております。

アンチエイジング歯科治療にご興味のある方は当院まで(0235-25-8118)ご連絡ください。

以下に、具体的なアンチエイジング歯科治療の代表例を記載しておりますのでご参照ください。

【アンチエイジング歯科の代表例】

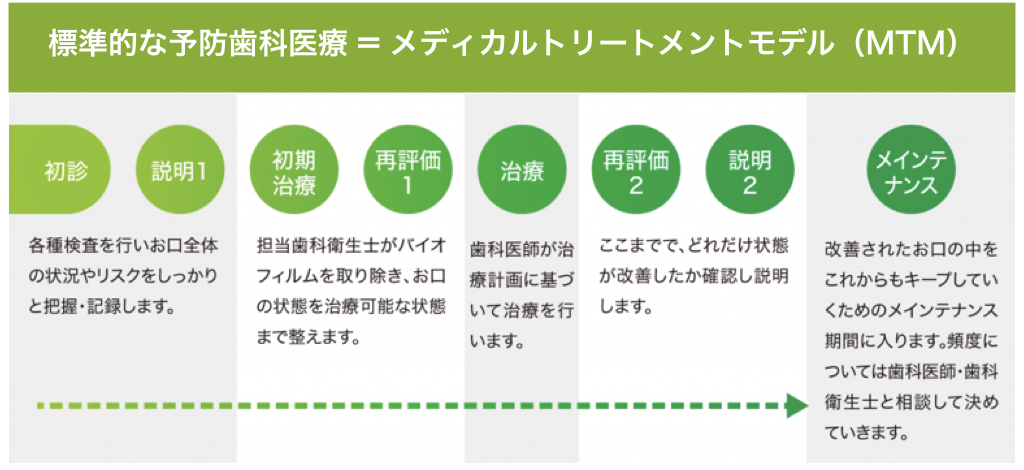

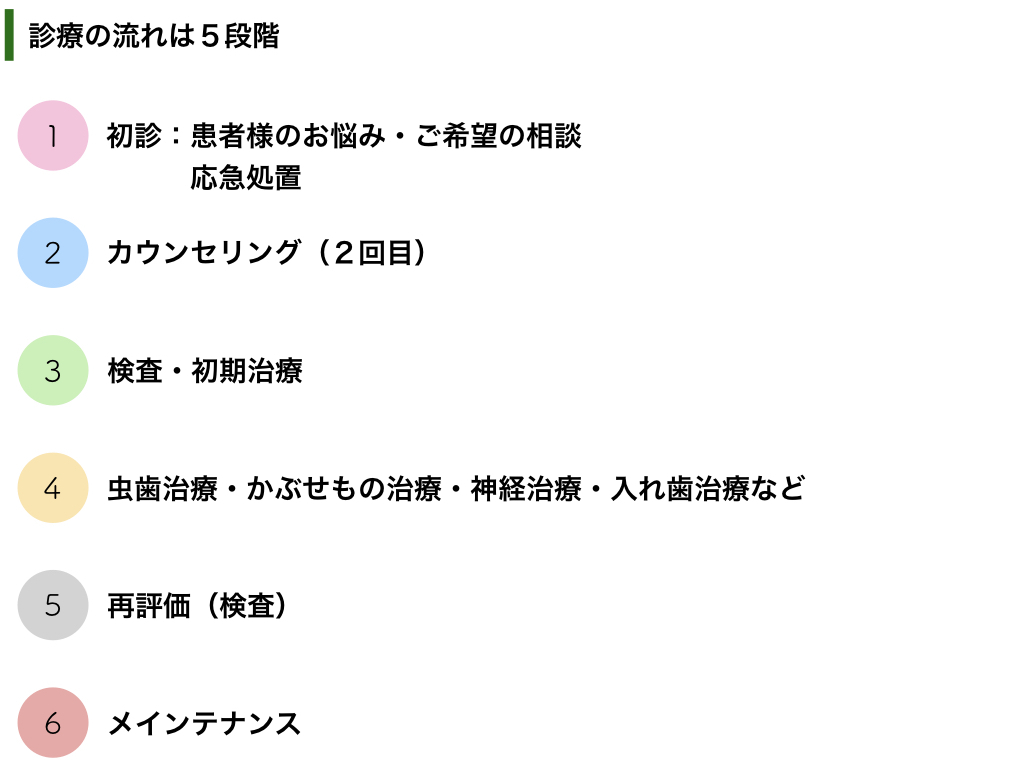

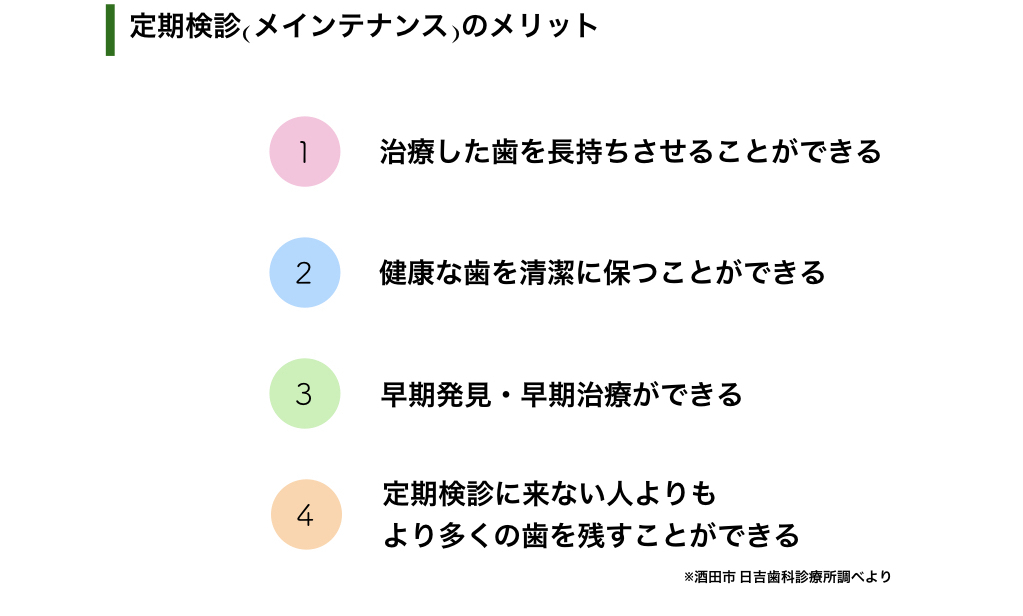

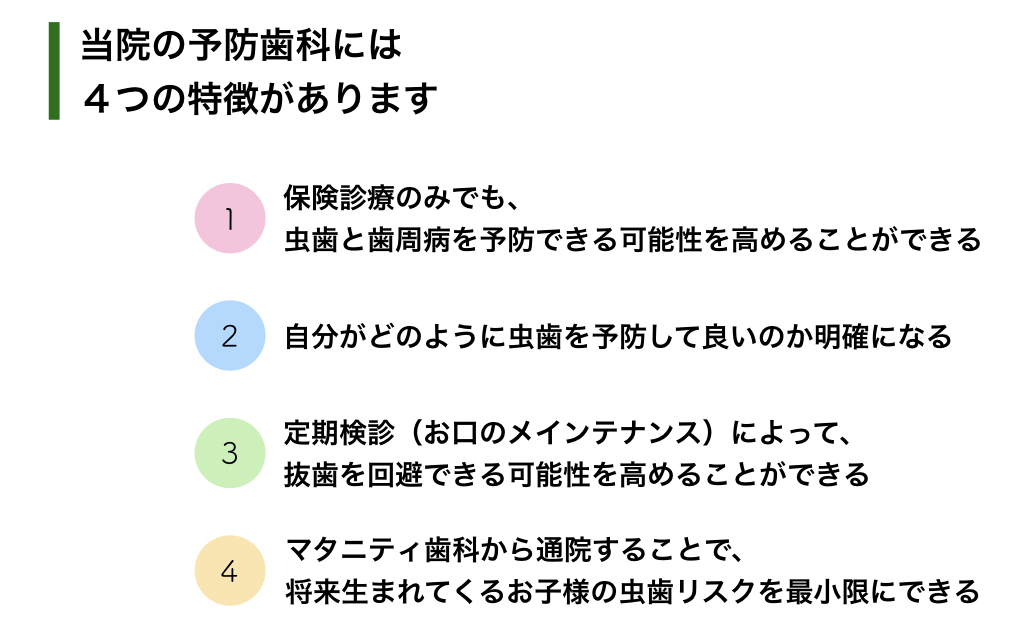

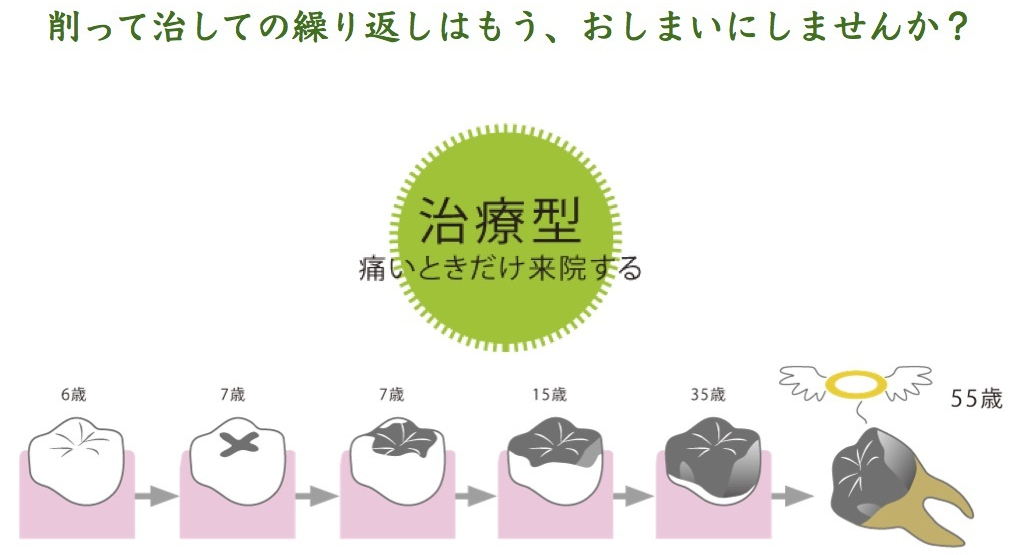

・予防歯科

歯科金属の除去(メタルフリー&デトックス)

歯科金属の除去(メタルフリー)

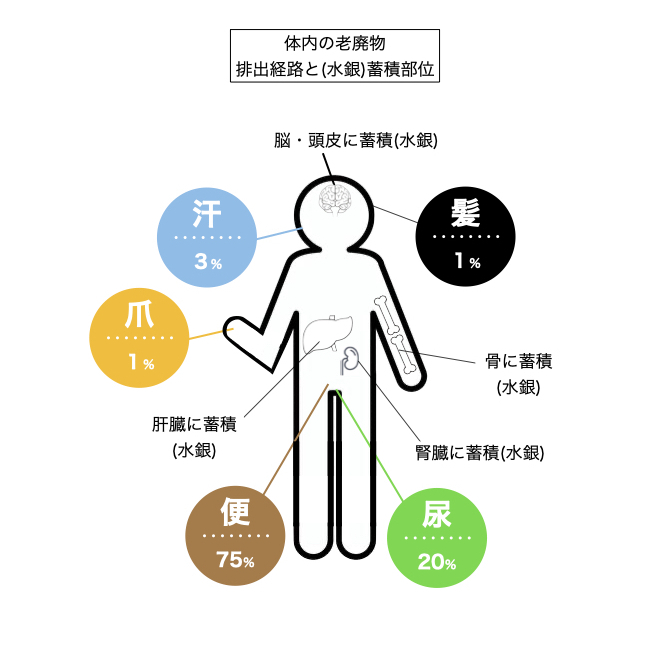

人体からの毒物の排泄は、一般的に便から75%、尿から20%、汗から3%、爪から1%、毛髪から1%の割合で行われます。しかし全てが排出されるわけではなく、体質や体調不良などが原因で、一部は解毒しきれずに体内に残ります。

例えば、歯科金属のアマルガムには水銀が約50%含まれていますが、その水銀は体内に少しづつ取り込まれ、脳、頭皮・骨・肝臓・腎臓に蓄積します。水銀などの重金属を体外に排出する能力が低い方の場合は、体内に蓄積したままになってしまうケースもあります。

特にアトピーの場合は腸壁が薄いため、不必要な栄養素が過吸収されやすい状態にあるので、重金属イオンを吸収し、身体に沈着している可能性が高いと考えられるので、金属デトックスを生活に取り入れることが必要となります。

アマルガムに限らず、歯科金属が多く装着されている方は、誰でも体全身に対して長期的に悪影響を受けます。悪影響の蓄積は、慢性的な体の不調につながりますので、早いうちに金属の除去(メタルフリー)および金属デトックスを行うことをオススメしています。歯科金属を除去するタイミングは早ければ早いほど良いです。

金属除去の流れは以下の2STEPです。

STEP1:まずは源流を断つために全ての歯科金属を除去します。

STEP2:セラミックあるいはハイブリッドレジンの材質に交換します。セラミック治療は保険適応外診療となります(詳細はこちら)。メタルフリーに関するカウンセリングにつきましては、税込3,300円(30分単位)となります。

金属除去の際に注意点があります。

適切な知識や危険意識を有していない者が除去した場合、逆に体内に大量の重金属を取り込んでしまう恐れがあります。当院では、金属除去に細心の注意を払い対応しております。また、金属除去の際には、健全歯質も削除されますので、破折や知覚過敏を発症するリスクがあります。メリットとデメリットを比較しメリットが圧倒的に勝る場合にのみ、金属除去することをオススメしております。

金属除去(メタルフリー)にご興味のある方は、当院までご連絡ください。

重金属デトックス

歯科金属の除去によりメタルフリーとなった方は、次の段階として重金属デトックスをオススメしています。

前述の通り、体質や胃腸障害などの体調不良、アトピーなどにより、重金属の体外への排出がうまく機能ぜず、体内に蓄積する場合があります。これを回避するためには、日頃の食生活に気を付けつつ、腸内環境を整える必要があります。

食生活では、主に適切な水分補給や食物繊維の摂取、ビタミンB群・ビタミンC・ミネラルの補給が重要とされています。腸内環境を整えるためには、フィットネスやヨガなどの運動やバクテリアセラピーの併用などが必要となります。

また、喫煙者は要注意です。タバコには鉛・カドミウムなどの重金属が含まれています。喫煙は老化因子としてはかなりの影響があります。重金属デトックスをする場合には禁煙も併せて意識しましょう。

当院では、日本抗加齢医学会認定の専門医(R8.1月予定)が重金属デトックスのエッセンスを指導しております。また、ご希望に応じて、オススメのヨガスタジオやフィットネスなどのご紹介も可能です。

※カウンセリング料は1回(30分間) 税込3,300円

腸内環境の改善(腸活)

腸の機能

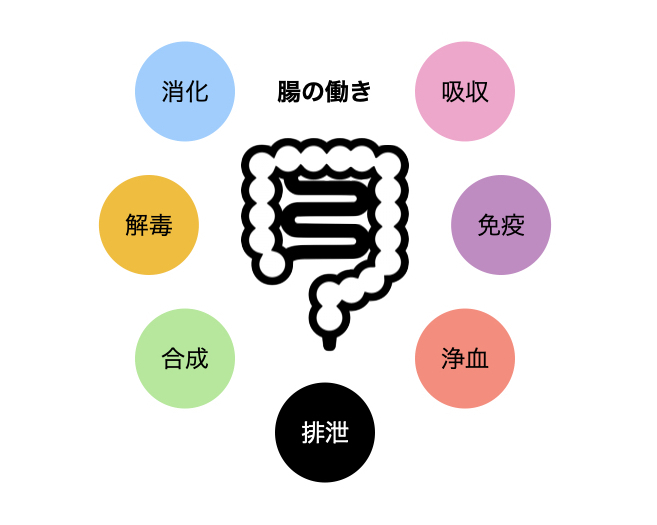

腸の働きとして最も有名なのは「消化」「吸収」「排泄」ですが、腸にはそのほかにも様々な機能があります。

例えば「免疫」機能です。体内に存在する免疫細胞の約70%は腸に存在し、腸管に存在する免疫システムを腸管免疫と呼びます。腸は食べ物と同時に細菌やウイルスなどの外敵が常に侵入するため、体内で最も多くの免疫細胞が集まる場所となっています。

そのほかにも、「解毒」「浄血」「合成」機能もあります。

これらの機能には腸内細菌が深く関係しており、腸内細菌のバランス調整(腸活)によって腸内環境を整え、体の抵抗力を高めることができます。

上述の重金属デトックスにおいても腸の役割は重要であり、食事療法を行う場合には、同時に腸活を意識することで効果的に老廃物を排出することができます。

腸活を行う場合、まずは腸内検査をすることをオススメしています。現在の状態を客観的に把握し、自分にあったオーダーメイドの腸活方法がわかります。そして、腸活後に再度、腸内検査を行うことで、腸活前後の変化を知ることができます。

腸内環境の改善(腸活)の流れは以下の2STEPです。

STEP1:腸内検査およびカウンセリング

STEP2:必要に応じて、バクテリアセラピー・食事療法・運動療法(ヨガ・フィットネスなど)

当院では、日本抗加齢医学会認定の専門医(R8.1月予定)が、腸内検査の検査結果を踏まえた腸内環境改善(腸活)のエッセンスを指導しております。また、ご希望に応じて、オススメのヨガスタジオやフィットネスなどのご紹介も可能です。

腸内環境の改善にご興味のある方は、当院までご連絡ください。

※腸内検査は1回 税込¥24,200、カウンセリング料は1回(30分間) 税込3,300円

健康づくりのための身体活動・運動ガイド

腸内環境を改善(腸活)する際に、ヨーグルトや食物繊維などの食事療法も大切ですが、運動療法を組み合わせることが大切です。適切な運動は全身の血流を促進し、自律神経の安定化にも役立ち、腸の機能を高めます。

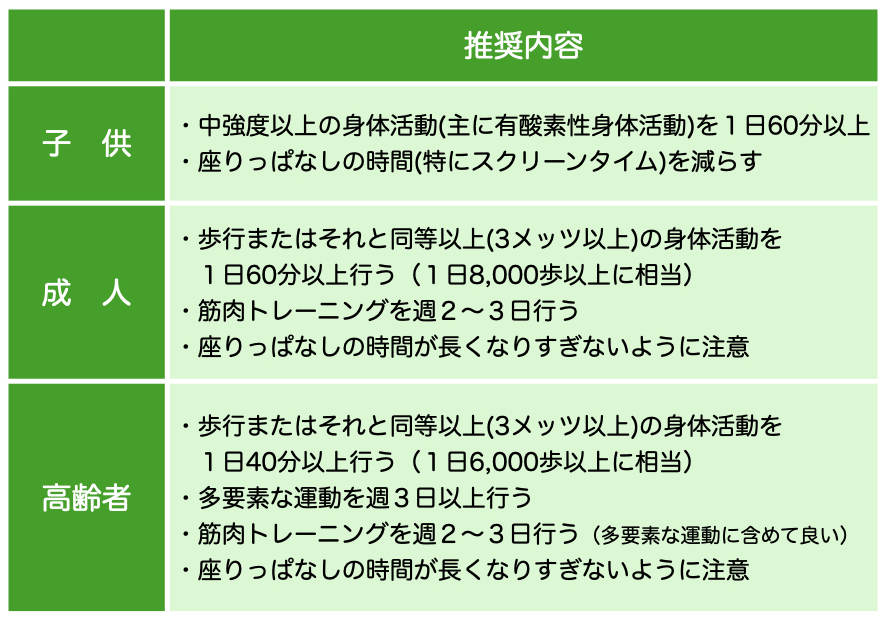

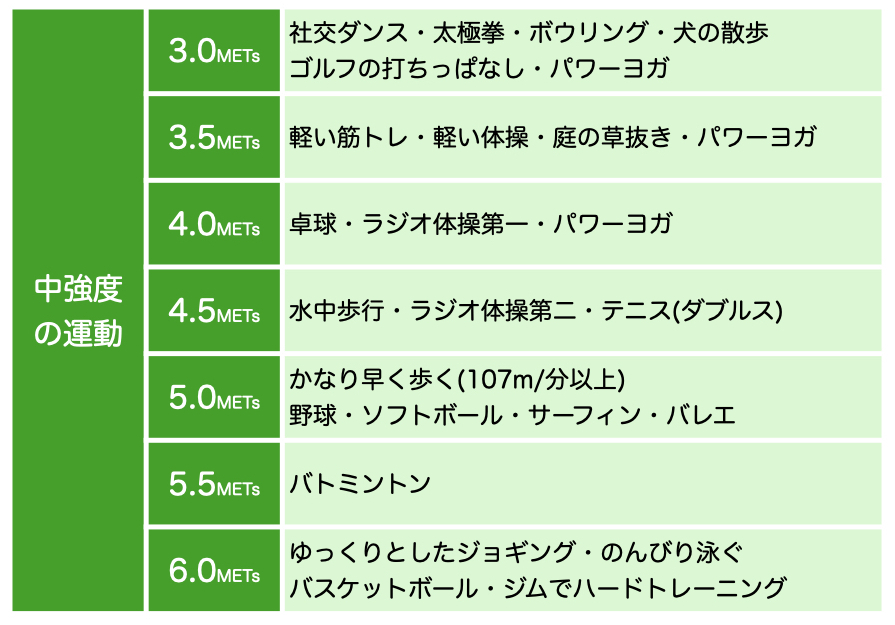

当院で推奨している各世代別の運動内容と注意点を表に示しています。中強度の運動とは、少し息が上がる程度の運動(3〜6メッツ)です。ただし、腸活メインであれば2.5メッツ程度の低強度の身体活動でも十分です。

中強度の身体活動の例です。アクティブかどうかで運動強度は変化しますのであくまでも参考程度になります。

なお、2.5メッツ程度の低強度の身体活動には、ヨガ・モップがけ・ストレッチなどがあります。

栄養療法・サプリメント

栄養療法

厚労省の「日本人の食事摂取基準2015年版」で定められた推奨量は、ビタミンCの場合は成人で100mg/日前後ですが、その対象は「健康な人」となっています。

もしも何かしらの不調を抱えている場合、それを改善するための栄養素の必要量は、健康な人が健康を維持するための量とは全く違ってきます。

例えば、歯周病があるとビタミンCの血中濃度は低下するという報告があり、また、タバコの煙はビタミンCを破壊することがわかっています。

つまり、歯周病の患者さんや喫煙者は比較的多くのビタミンC摂取が必要であるといわれています。

そこに着目しているのが栄養療法となります。薬剤を多量するのではなく、栄養素を上手に扱うことで病態を改善しようとする医学が栄養療法です。

サプリメント

サプリメントには多くの商品が販売されていますが、効果・効能には商品によりバラツキがあります。

例えば、ビタミンC1000mg配合という表示が一緒でも、そのサプリメントの製造工程や剤形などによって吸収率や利用効率は異なります。

また、効果を体感するための至適量も重要です。この至適量には大きな個人差があります。少ない量では効果を体感できず、多すぎる量では逆効果で悪影響を与えます。

サプリメントは手軽に摂取できるのでオススメしていますが、実は結構ムダに摂取していることも少なくありません。効率よく摂取するためには、はじめに専門家による診査診断を受けることが最も効率よく経済的です。

また、サプリメントの効果は腸内環境に大きく左右されます。サプリメントの効果を実感するためには腸内環境の改善(腸活)は必須となります。

当院では日本抗加齢医学会専門医(R8.1月〜)が、簡易的なアドバイスや専門医療機関をご紹介いたします。当院で採用している医療機関専用サプリメントを処方することも可能です。

※カウンセリング料は1回(30分間) 税込3,300円

有病者の注意事項

脳梗塞などの全身疾患のために日常的にお薬を飲んでいる方は、健康食品やサプリメントの利用には注意が必要です。

健康食品やサプリメントには様々な有効成分や栄養素が含まれていますが、薬との飲み合わせによっては悪影響があります。ワルファリンを内服している人が納豆(ビタミンK)を控えるものその一例です。

お薬を日常的に飲まれている方は自己判断で利用するのは控えましょう。

また、サプリメント処方や栄養指導、栄養療法などは幅広い知識が必要であり、医療従事者でもその知識量に差があります。専門的な資格を所有する医療従事者から指導・購入することをオススメします。

当院では日本抗加齢医学会専門医(R8.1月〜)が、お薬手帳などの情報や現在利用している健康食品やサプリメントの添付文書から飲み合わせを必要に応じて確認いたします。問題があれば、簡易的なアドバイスや専門医療機関をご紹介いたします。当院で採用している医療機関専用サプリメントを処方することも可能です。

当院での実例として、

患者様が日常的に内服しているお薬と自己判断で購入していたマルチビタミンサプリメントの飲み合わせに問題があることが当院の問診で発覚し、お薬を処方しているかかりつけ医師に報告したところ、懸念事項有りとのことでマルチビタミンサプリメントをかかりつけ医師が中断指導したという実例もあります。

このように、健康食品やサプリメントは自己申告していないケースが多々あり、かかりつけ医師でも把握しきれていない場合もあります。

当院は他職種連携を念頭に、歯科領域の可能な範囲でセルフメディケーションをサポートしてまいります。

※カウンセリング料は1回(30分間) 税込3,300円

保健機能食品とは

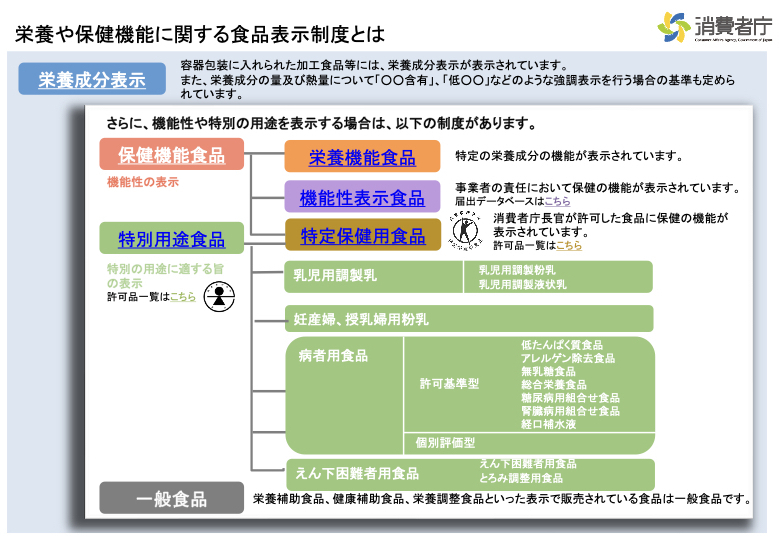

食品には「一般食品」「保健機能食品」「特別用途食品」大きく3つに分類されます。

そのうち、「保健機能食品」が皆さんが想像する健康食品に該当します。

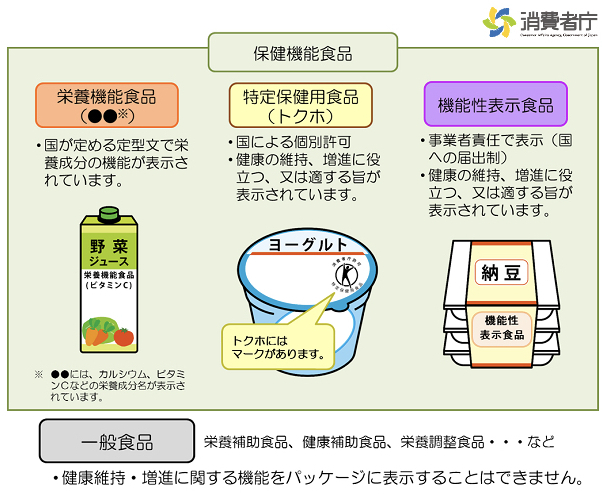

しかし、この保健機能食品には、さらに大きく3つに分類され、それぞれ「栄養機能食品」「機能性表示食品」「特定保健用食品(トクホ)」に分類されています。

このうち、消費者庁が審査・許可を行っているのは「特定保健用食品(トクホ)」のみです。

トクホの食品は、開発コスト・期間が膨大にかかります。つまり、トクホの表示がある食品は、企業側が本気で国民の健康を考えて商品化していることになりますので、最も安心できる食品になります。

「機能性表示食品」は消費者庁への届出のみであり、「栄養機能食品」は許可申請や届出が不要なため、商品によっては効果や安全性にバラツキがあります。これらの商品は消費者庁への審査・認可が不要であり、企業側の大幅な開発期間・コスト削減となるため、多くの商品が販売されています。薬剤師などの知識のある専門家以外には、安全性を確認することは難しい商品です。

それぞれの見分け方は簡単です。

トクホはトクホマークがあります。このマークが表示されている商品は、企業が本気で健康を考えて商品化した食品なのでオススメです。

商品によっては、栄養機能食品や機能性表示食品も安心できるものもありますので、ドラックストアの薬剤師などに聞いてみましょう。

なお、保健機能食品のほかに、一般食品にも「栄養補助食品」「健康補助食品」など、保健機能食品のような表示があるものが多数存在します。栄養療法としては効果・効能に期待できないものが多いので注意が必要です。気になる商品がある場合は、ドラックストアなどに勤務している薬剤師に相談することをオススメしています。

栄養スクリーニング検査・カウンセリング

自分に足りていない栄養素を調べるためには、専門医療機関で血液検査を行い栄養解析をする必要があります。

ただし、血液検査による栄養解析は採血が必要であり、かつ自費診療となるため敷居が高い検査方法です。

そこで、まずは採血が不要の質問方式で簡易的に調べる栄養スクリーニング検査をオススメします。

栄養スクリーニング検査は確定診断になりませんが、ある程度の信頼性があります。

スクリーニングで多くの問題点が発覚した場合に、確定診断として栄養解析をするのが効率的です。

当院では、日本抗加齢医学会認定の専門医(R8.1月予定)が、栄養スクリーニング検査とカウンセリングを行っております。

ご興味のある方は、当院までご連絡ください。

※検査料は1回 税込1,100円、カウンセリング料は1回(30分間) 税込3,300円

がんリスク検査

未来に備える賢い選択「サリバチェッカー」

サリバチェッカーは、唾液で手軽に現在のがんリスクを検査できる検査キットです。

唾液を採取して研究所に送るだけで、5種類(女性は6種類)のがんリスクがわかります。

リスクを知ることで、がん予防や早期発見・早期対応が可能となります。

両親が癌になったことがある方や喫煙者、女性の方には特にオススメしています。

採取した唾液は、山形県鶴岡市の慶應義塾大学先端生命研究所内の専門スタッフが1件1件のリスク評価を行っているので信頼性の高いがんリスク検査です。

サリバチェッカーには、ご自宅で発注し自分自身で唾液を採取する検査キットも販売されていますが、

歯科医院行う検査キットの場合は、エラーの少ない検査結果を得ることができるのでオススメです。

検査料は税込19,800円です(検査結果のカウンセリングは無料)

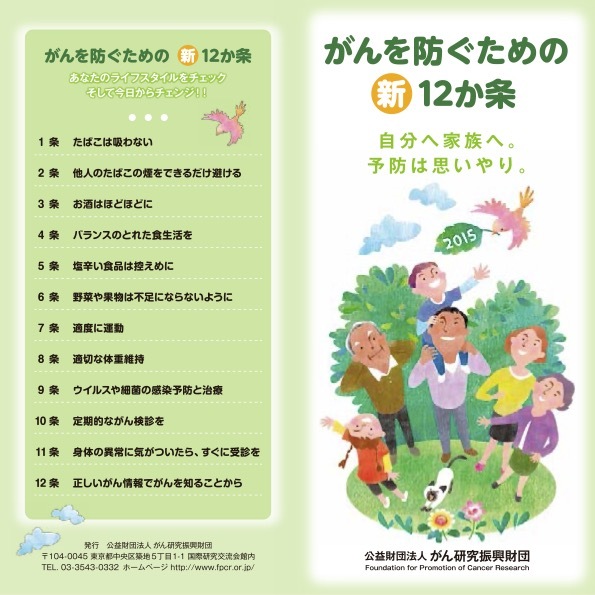

がんを防ぐための新12ヶ条

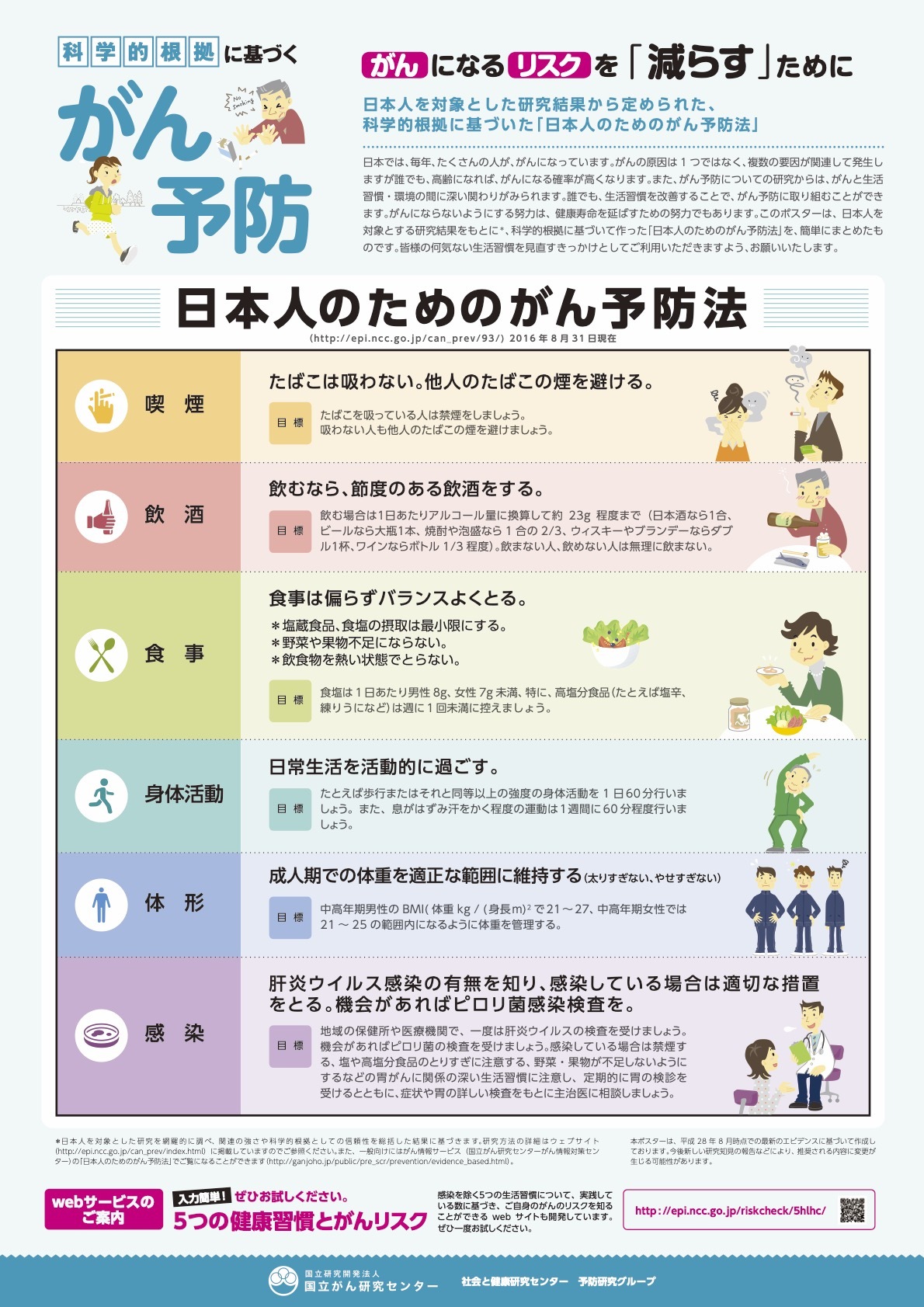

日本人のためのがん予防

国立がん研究センターがん予防・検診研究センター(2011)より

日本はがん死亡率が世界でも高く、死因第一位にもなっています。

「日本人のためのがん予防法)」は、【喫煙・飲酒・食事・身体活動・体形】の5つの生活習慣に【感染(検査)】を加えた6つの予防法をまとめたものです。

①喫煙

対策:禁煙しましょう。

たばこは肺がんだけでなく、全身のがんに関わります。喫煙者は非喫煙者の約1.5倍もがん発症リスクが高くなっています。受動喫煙でもがん発症リスクはあります。

②飲酒

対策:節酒しましょう。

飲酒は、食道がん、大腸がん、肝細胞がんと強い関連があります。

③食事

対策:食生活を見直しましょう。

下記の3つの対策で、胃がん、食道がん、喉頭がんのリスクが低減します。

❶減塩する(男性:7.5g / 女性:6.5g)

❷野菜や果物を摂る(野菜摂取量:350g;小鉢5皿分 / 果物摂取量:200g;小鉢1〜2皿分)

❸厚い飲食物は適度に冷ます

※熱すぎると粘膜細胞を傷つけ、食道炎から食道がんのリスクが上昇するので注意が必要です。

④身体活動

対策:歩行やそれと同等以上の強度(3メッツ)の身体活動を1日合計60分以上(詳細はこちらを参照)

身体活動量が高い人ほど、がん全体の発症リスクが低くなります。無理のない範囲で身体を動かしましょう。

⑤体形

対策:BMI値を21〜25の範囲で管理する

肥満度の指標であるBMI値が21〜25であれば、がん死亡リスクが低いことが示されています。

⑥感染

対策:まずは感染症検査を受ける

ウイルスや細菌感染が、がんの原因となることがあります。それぞれの検査や治療、ワクチン接種をしましょう。

がん予防のための食事アドバイス

・体重を健康的に保つ

・身体を活動的にする

・全粒穀類、野菜、果物、豆類を食べる

・ファストフードを制限する

・赤肉、加工肉を制限する

・砂糖入りの飲み物を制限する

・アルコール摂取を制限する

・がん予防のためにサプリメントを用いない

唇のエイジングケア

女性は男性よりも唇のエイジングが進行しやすい

唇は人の顔貌の印象に強く影響することが知られており、口紅などの顔料で唇を強調し若々しい印象作りをるメイクアップは特に女性において広く一般的に行われています。

その一方で、唇は角層が薄く、バリア機能が未熟であるために皮膚よりもストレスに弱いことが知られています。特に女性は男性と比較して唇の荒れやシワが発生しやすいことが確認されています。女性はメイクアップなどの生活習慣のほかに、角層が男性と比較して薄く、老化による菲薄化が進みやすい生物学的差異があります。

唇に現れる老化のサイン

・乾燥

・くすみ

・唇の輪郭のぼけ

・縦じわ

・ハリやボリュームのなさ

・唇が薄くなる

・色が暗くなる

・口角の下がり

老化を感じやすいサイン

①上唇の縦ジワが乾燥を繰り返したり深く目立ってくる

→加齢による唇のボリューム低下による

→体質的に唇が乾燥しやすかったり、食べるのが好きな人に多い

②口が小さくなったように感じる

→加齢による唇の厚みの減少による

→唇の厚みが減ると唇が小さく見えるようになる

→リップケアをおろそかにしがちな人や喋る時に口があまり動かない人い多い

③口角の下りや、唇の輪郭がぼやけてきた

→口輪筋のゆるみが原因でおこる。

→口輪筋のゆるみで口角の下りと唇の輪郭がぼやけてくる

→口呼吸が多い人や、口元をこする癖がある人に多い

なぜ唇は荒れやすいのか

唇は、通常の皮膚と比べて角層が薄く、ターンオーバーが約3~4日と早いため、正常な角層を作る準備が不十分になりがちです。角層は皮膚を乾燥から守るだけでなくUV保護機能もありますが、角層が薄い唇は外部刺激に弱くなります。また、唇には通常の皮膚に存在する皮脂腺や汗腺がないので、唇は表皮を守る保湿成分の皮脂膜を分泌できないため、バリア機能が脆弱で水分保持力が低くなります。つまり、唇は皮膚と比べて外部からの刺激を受けやすく、弱く水分保持力が弱いため、しっかりとケアしないと乾燥しやすい構造になっています。

さらに、食事や化粧品、紫外線などの外的刺激に常にさらされているため、湿度が低くなる季節は乾燥がさらに進みやすくなります。とくに、塩分や香辛料のきいた食べ物や、口紅など化粧品の成分の影響で唇が荒れることがあります。また、ほかの皮膚と比べてメラニンをつくるメラノサイト細胞が少ないので、紫外線の影響を強く受けやすく、それが唇の乾燥の引き金となることもあります。そのほか、貧血や栄養不足など、内的要因も乾燥の原因となります。

唇の乾燥が悪化・持続すると炎症が生じます。炎症により細胞の接着は悪化し、隙間から水分の蒸発が進み、ひび割れやただれ、唇全体が赤く腫れる口唇炎など、さまざまな症状につながる恐れもあります。さらに、炎症を繰り返すと、ハリが失われて縦ジワが増えたり、メラニンが少しずつ沈着してシミやくすみなどの原因にもなります。

唇のトラブルや老化を加速させないためにも、リップクリームをまめに塗るなど、常にリップケアを行うことが大切です。乾燥をそのまま放っておけば症状が進行しやすく、ケアを怠ると10~20年後に確実に縦ジワやくすみが現れるので注意が必要です。

年齢に応じた唇のエイジング

唇の主な悩みは「乾燥・皮むけ」と言われていますが、この悩みは30代をピークに減少し、年代とともに「唇の色が暗くなった」「くすんで見えるようになった」「ふっくら感がなくなってきた」「輪郭がぼやける」などの悩みが増える傾向があります。年齢を重ねるにしたがって、赤唇部が薄くなるだけでなく、鼻の下から唇にかけての白唇部が長く丸みを帯びてきます。上唇の縦幅、下唇の縦幅、唇全体の縦幅はいずれも加齢とともに狭くなります。一方、唇の横幅に関しては加齢とともに横に広がり、下唇については、側面からの膨らみが有意に減少することが確認されています。

アメリカのある調査では「唇の厚みは遺伝的に決まっていて、20代前半をピークに、その後は加齢により徐々にボリュームがなくなり薄くなる」と報告されていますが、「いくら白髪やたるみがあったとしても、唇の厚みが厚い人ほどより若く見える」「ふっくらとした唇は年齢をより若く見える」という研究結果も報告されています。アンチエイジングとして継続的なリップケアを行うことで、年齢以上に若々しく輝けることが期待できます。実際に美容皮膚科・成形外科では唇のボリュームアップが人気の治療となっているようです。

唇のエイジングケアは重要

・唇の乾燥を放置していると、唇本来の色がくすんでしまい、老けて見えることがあります。

さらに乾燥が進むと、ひび割れや口唇炎、口角炎などのさまざまな症状につながる恐れがあります。単なる見た目の問題ではなく、摂食への悪影響や仕事上の不利などにもつながります。

また、炎症を繰り返すことで、ハリが失われて縦ジワが深くなったり、メラニンが少しずつ沈着してシミやくすみなどの原因にもなると言われています。また、日焼けをしている、タバコを吸う人も唇がくすみやすくなります。

対策としては、こまめなリップケアでしっかり保湿し、外出時は、UVケア成分入りのリップクリームを使うのがおすすめです。バリア機能がない唇を守るには、密着性の高いバームも効果的と言われています。またリップケアは輪郭の少し外側まで行うのが良いとされています。

・唇の血色の悪さは、冷えや貧血からくることもあります。日々の運動習慣や食事の見直しも大切です。

・正しいクレンジングは、トラブル回避とアンチエイジングのポイントになります。口紅が残ったままだと乾燥やトラブルの原因になり、こすって落とすと摩擦によるくすみや口輪筋が緩んで口角の下がりにもつながります。

対策としては、ポイントメイクリムーバーを含ませたコットンで、丁寧に優しくオフしつつ、適度に口腔周囲筋に刺激を与えることで、唇の血行がよくなり、明るさもアップします。

・唇の再生(ターンオーバー)は一般的に3~5日周期(肌は28日周期)と言われていますが、唇の老化は20歳頃から始まり、40代以降は新陳代謝が低下するため、ターンオーバーの周期が遅くなります。この日数を早めるためには、継続的にリップエステなどのエイジングケアを行うのが理想的です。

リップエステ(エイジングケア)

当院ではリップエステによるエイジングケアを行っております。

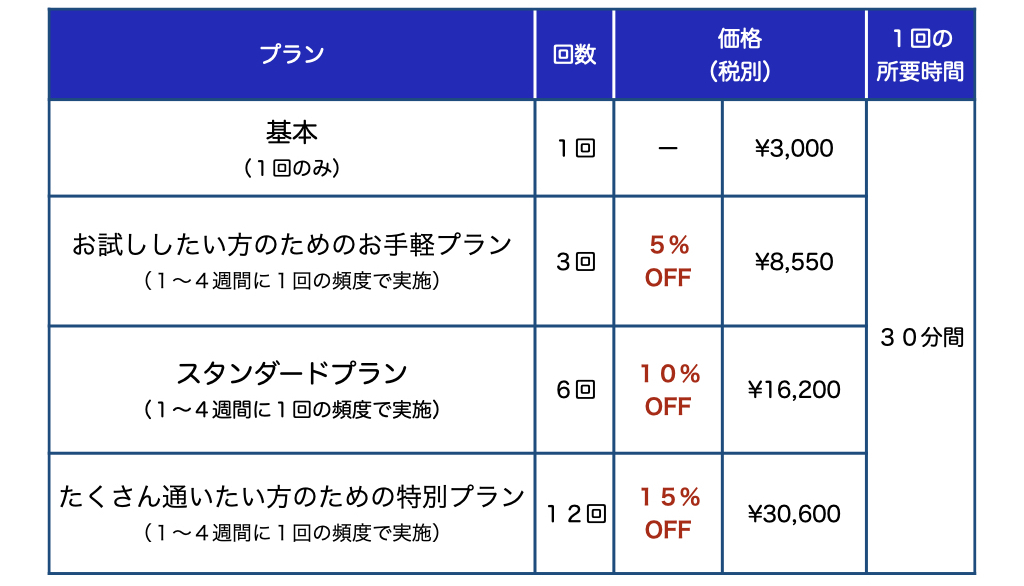

専用の材料を使用しますので、まずは基本(1回のみ)をお試しください。リップエステによって、唇のターンオーバーを促し、正常な唇に導きます。

施術後1〜2日で唇表面の皮がめくれることがありますが、正常にターンオーバーしている証なので問題ありません。

アレルギー等の心配がないようでしたら、お手軽プラン(5%OFF)をオススメします。その後、さらに継続をご希望の方はスタンダードプラン(10%OFF)がお得です。

ご興味がある方はお気軽にお問い合わせください。

※リップエステ当日は、口紅をせずにご来院ください

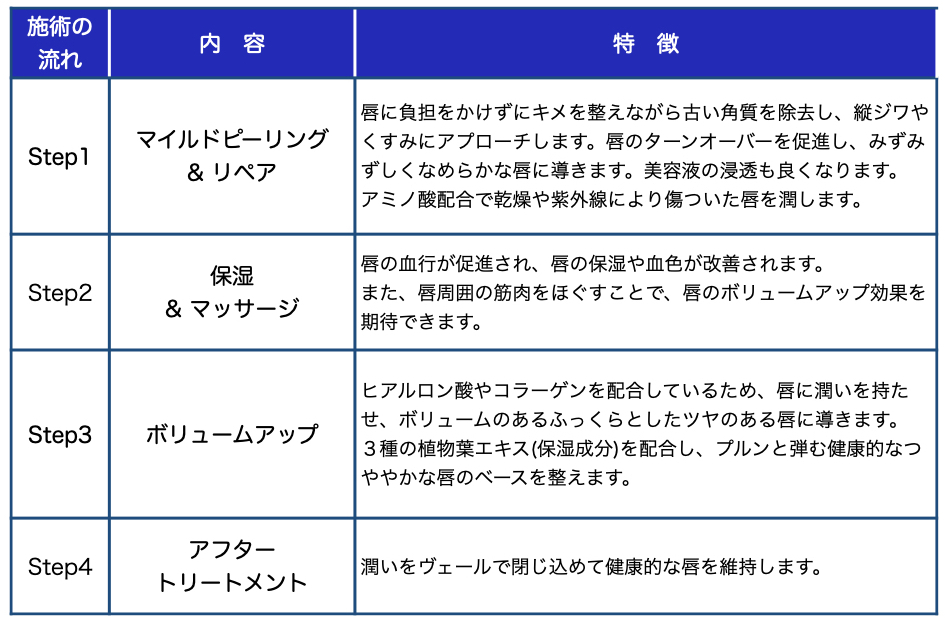

リップエステ(施術の流れ)

リップエステ(料金)

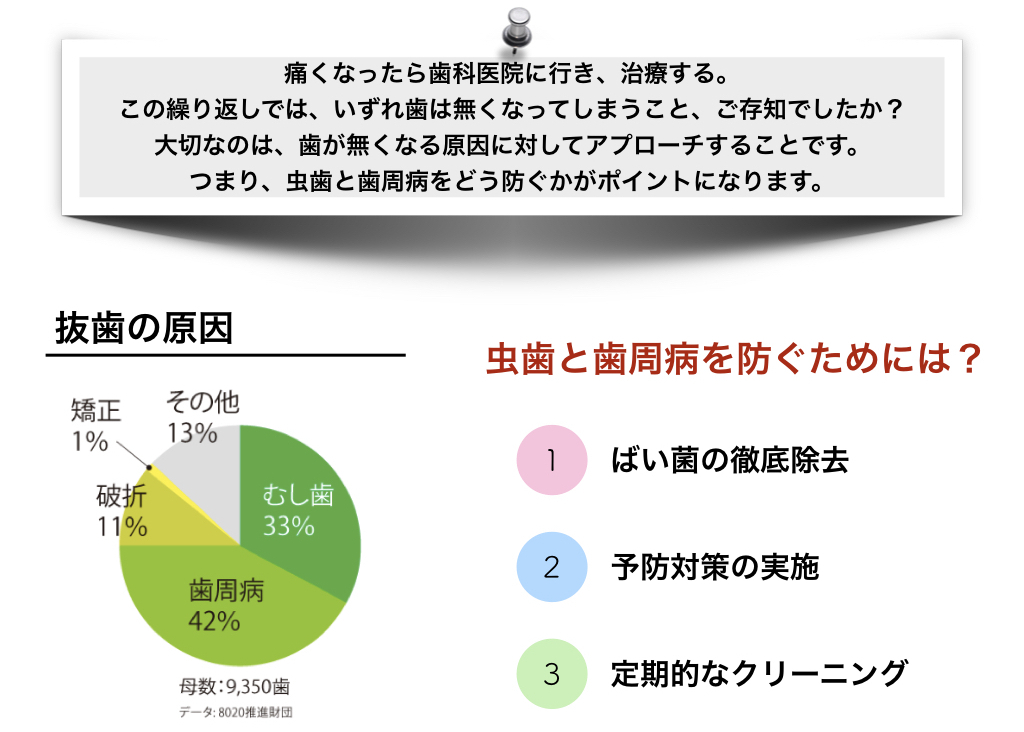

予防歯科

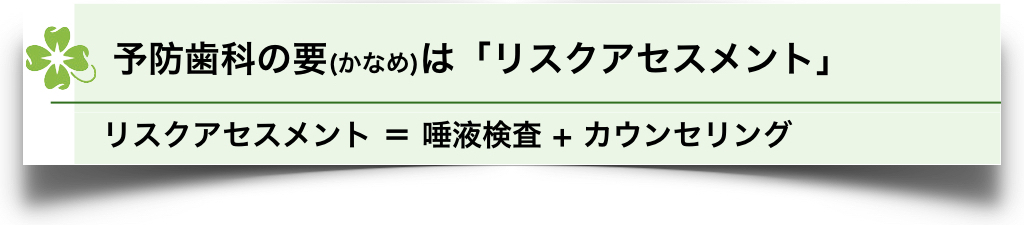

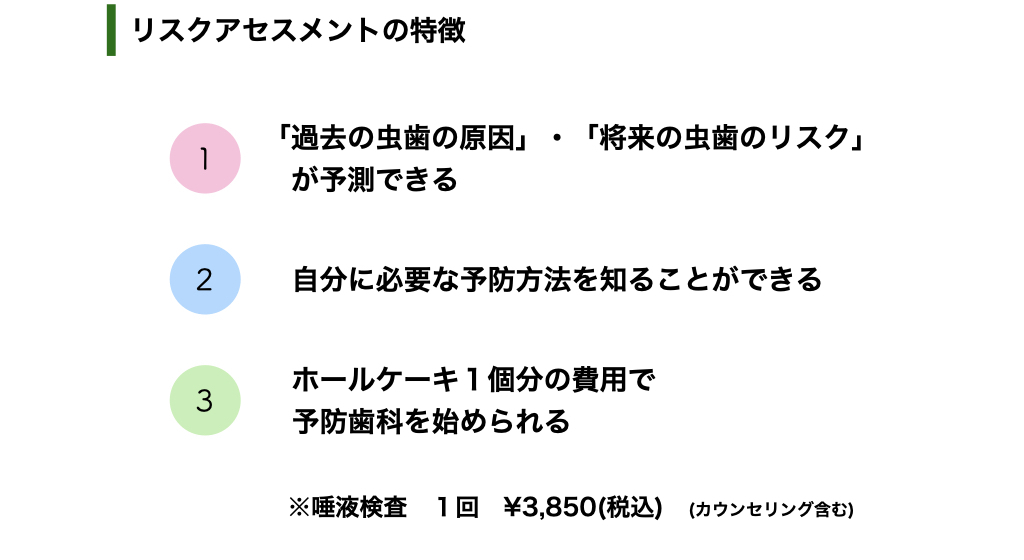

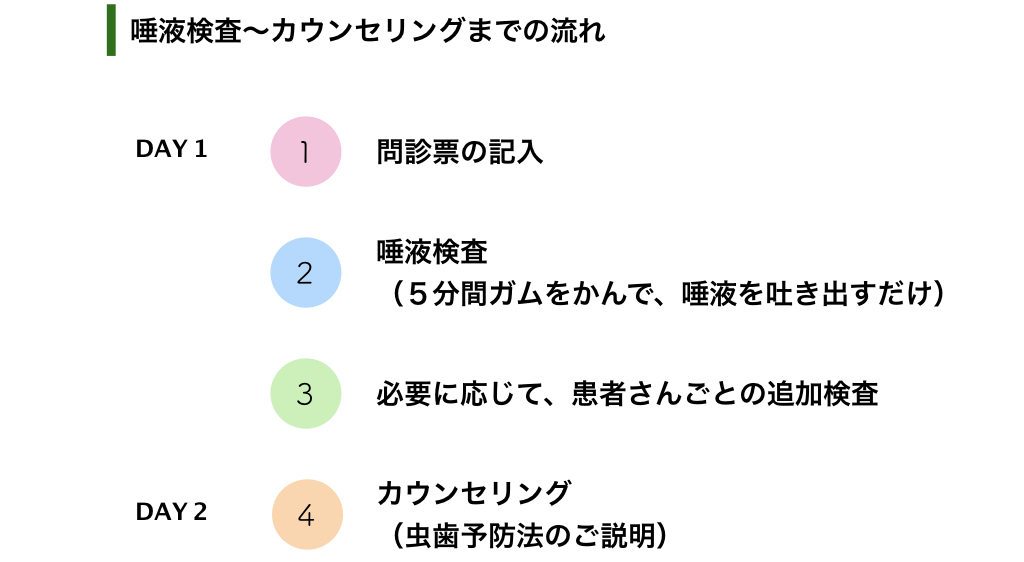

リスクアセスメントについて

マタニティ歯科